「木組み」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

木組みは日本が古くから伝える世界に誇る建築技術です。

金物を使わず木を刻み加工することで部材をつなぎ合わせ、力強い骨組みをつくります。

一方、現在の日本で一番普及しているのは木造の「在来工法」です。この二つはどのような違いがあるのでしょうか。

今回は、木組みの特徴や在来工法との違いをご紹介します。

木造住宅の仕組みや木組みについて興味を持たれている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

木組みとは

木組みの概要

木組みは日本の伝統的工法で、平安時代にはすでに使われていたと言われています。

釘などの金物を使わずに、基本的に木材だけで建物を組み上げる非常に精密な技術です。木材の端部を複雑な形状に刻み加工し、お互いをはめ合わせることでがっちりと固定させます。

木組みは建築だけでなく建具や家具を作る技術としても生きていますが、それぞれの分野でも道具や工法が微妙に異なる大変奥の深いものです。

↑ こちらは弊社で改修工事を担当した民家。

約120年前に建てられた民家で、土間にかかる大迫力の立派な梁が印象的です。手刻みによる加工筋がはっきりと見え、深い味わいが感じられます。

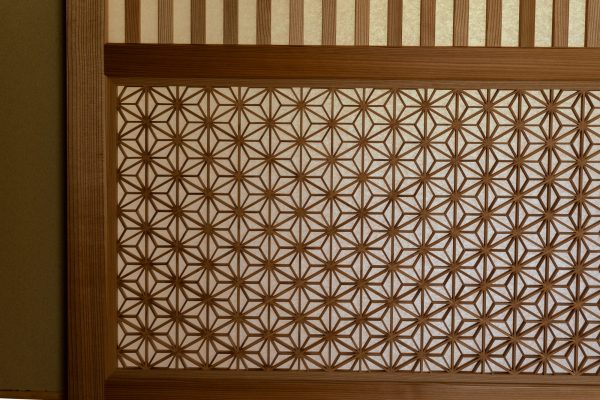

↑ さらにこちらは建具職人による組子細工。お施主様のリフォーム時に新設した建具です。

規則正しい麻の葉のパターンで、木組みのち密な美しさは溜息もの!

木組みの特徴

木組みの建物は金物を使わないにもかかわらず、非常に高い耐久性・耐震性を持ちます。

機械加工された現在の木材とは異なり、木組みは手刻みで木の繊維に沿って加工されます。そのため、木の繊維が破壊されず粘り強さのある耐久性の高い構造材となるのです。

さらに、釘やボルトで緊結されないため、木組みの接合部には多少の「遊び(隙間)」が生じます。それらが地震力を上手く吸収しながら、揺れに耐える仕組みとして有利に働きます。

木組みはまさに、地震の多い日本の風土に適した技術といえるでしょう。

木組みの建築事例

日本でもっとも有名な寺院のひとつであり世界遺産でもある「法隆寺」は、木組みでつくられた建築として有名です。

1300年以上の時を経てなお美しい姿をとどめ、木造建築としては異例の築年数を誇ります。先祖代々伝統技術が継承され、点検・修繕が行われてきました。

ほかには五重塔が挙げられます。

五重塔は基本的に木組みによってつくられ、中心に「心柱」という太く長い柱が設置されます。

驚くことに、外周に見える壁・庇部分は心柱に接合されず、隙間が空けられています。地震の際には全体がゆらゆらと揺れ構成部材が自由に動くことで揺れを吸収し、倒壊を防ぐのです。

この技術はスカイツリーの建設にも応用されました。木組みは現代でも十分に活用できる優れた技術だということがお分かりいただけるでしょう。

木組みの種類

木組みの種類は実に多様で100以上とも200以上とも言われていますが、時代や地域、職人によっても微妙な差があるため、実際には数えきれないほど存在しているといえるでしょう。

木組みは大まかに、木材を長くつぎ足すための「継手(つぎて)」、木材を直交・斜交させるための「仕口(しぐち)」に分けられます。

さらに接合部には、滑り止めを防止するための「だぼ」や「しゃち」、引き抜けを防止するための栓といいた部材が用いられます。

実際の木組みの種類をいくつかご紹介していきましょう。

~継手~

【腰掛け鎌継ぎ】

「土台」「胴差(どうさし)」「軒桁(のきげた)」といった横架材に多く用いられる継手です。

凸部分が蛇の鎌口のような形で、凹部分の材に腰を掛けるように継ぎ合わせます。引っ張り力に対して強い構造をつくることができます。

【台もち継ぎ】

両部材の木口を互い違いに斜め方向に加工して組み合わせる継ぎ手です。

高さの違う桁や梁でも継げるため、径が異なる丸太梁などを継ぐのに適しています。

~仕口~

【大入れ蟻掛け】

横木側面に大入れ欠(断面そのままの刻み)と蟻穴(台形状の刻み)を組み合わせたものをはめ込む仕口のことです。

土台に用いられる場合が多いですが、梁・桁の仕口としても使われます。

【短ホゾ】

通常のホゾ(木口の一部が飛び出した差し込み栓)の2分の1の長さで、接合よりも材の位置決めやズレ防止程度の役割で用いられます。

土台と柱、梁と小屋束などの仕口に使われ、金物と併用される場合がほとんどです。

在来工法との違い

現在の木造住宅は主に「在来工法」と「ツーバイフォー工法」に分けられますが、圧倒的に多いのが在来工法です。正しくは「木造軸組工法」といいます。

主流である在来工法と木組みを用いた伝統工法は、どんな点が異なるのでしょうか。以下に紹介します。

加工方法の違い

在来工法で使用する構造材は、通常「プレカット」方式で加工されます。

プレカット材は、設計図から必要な部材を割り出し、プレカット図をもとに工場で機械加工されます。断面寸法の大きな梁などは無垢材ではなく集成材であることがほとんどです。

一方の木組みの構造材はすべて大工による手刻み加工です。この刻みの技術は一朝一夕に習得できるものではなく、長い修練の期間を必要とします。

加工種類の知識だけでなく、道具の使い方、木の特性、湿度の変化による木の動き、さまざまなことを知り尽くし経験することで習得できる技術です。

木組みの建物は、そういった貴重な技術が集約されているのですね。

接合方法の違い

繰り返しになりますが、木組みは基本的に金物を使用せずに接合していくことが最大の特徴です。

一方で在来工法は、多種多様な金物を使用して部材を接合します。

しかし、実は在来工法でも継手や仕口の技術は多く使用されているのをご存じでしょうか?

この点を考えると両者は全くの別物ではなく、在来工法は木組みと金物を組み合わせたハイブリッド工法と呼べるかもしれません。

壁面の違い

昔ながらの木組みの家は、柱梁をあらわした「真壁(しんかべ)」がつくられます。

しかし現代の在来工法では、一般的に壁は石膏ボードや外壁材で覆い隠されます。さらに壁の内部は筋交いや合板によって「耐力壁」となり、躯体と壁面で耐震力を保つ特徴があります。

揺れを許容しながら吸収する木組みの家とは、耐震に関する考え方も異なるのです。

基礎の違い

次に大きく異なるのは建物の足元、すなわち「基礎」のつくり方です。

在来工法では、初めに鉄筋コンクリートの基礎をつくり、その上に木材の「土台」を設置して金物で緊結します。

一方の木組みの建物は「石場建て」と呼ばれる工法で、「束石」という礎石のうえに直接柱を立てます。束石と柱を何かでつなぐこともありません。一見不安定に見えますが、地震などの際には揺れを建物に伝えにくくする効果を発揮します。

古民家や社寺仏閣などの建物は多くがこの建て方なので、イメージも沸きやすいのではないでしょうか。

さらに、石場建ては地面から床面までの高さがあるため、湿度が上がりやすい床下の通気を保ち、腐食や蟻害から家を守る効果があります。

まとめ

今回は「木組み」についてお伝えしました。

木組みは金物を使用せずに組み上げる日本の伝統的工法です。木の特性を活かし、日本の風土にも適した工法のため、耐久性・耐震性が高く趣のある建物になります。

しかし、現在建物を建てる際には「建築基準法」を遵守する必要があり、実際に木組みだけで家をつくることは非常に難しいのが現実です。

辰巳工務店では一般的な在来工法を採用していますが、プレカットを使用せずに大工の手刻みによる木材を使用しています。

とても手間がかかる作業ですが、お客様に本当の「木の家」を味わっていただくために、そして伝統的な技術を次世代に引き継ぐために、大切なこだわりだと感じています。

福岡県で家づくりやリフォームをお考えの方は、ぜひお気軽にご相談ください。